La formation des grottes

La Terre, Une vieille dame de 4,6 milliards d'années

Les premiers continents ont émergé il y a 3,8 milliards d’années, comme l’explique la tectonique des plaques. Ils sont constitués de divers types de roches, y compris les roches sédimentaires.

Les roches sédimentaires peuvent être d’origine marine, formées sur le fond des mers par l’accumulation d’organismes vivants, coquilles, tests d’oursins, coraux, squelettes et algues calcaires, ou d’origine continentale, créées par le dépôt de sédiments sous l’eau, au fond des lacs ou par les alluvions dans les lits des cours d’eau.

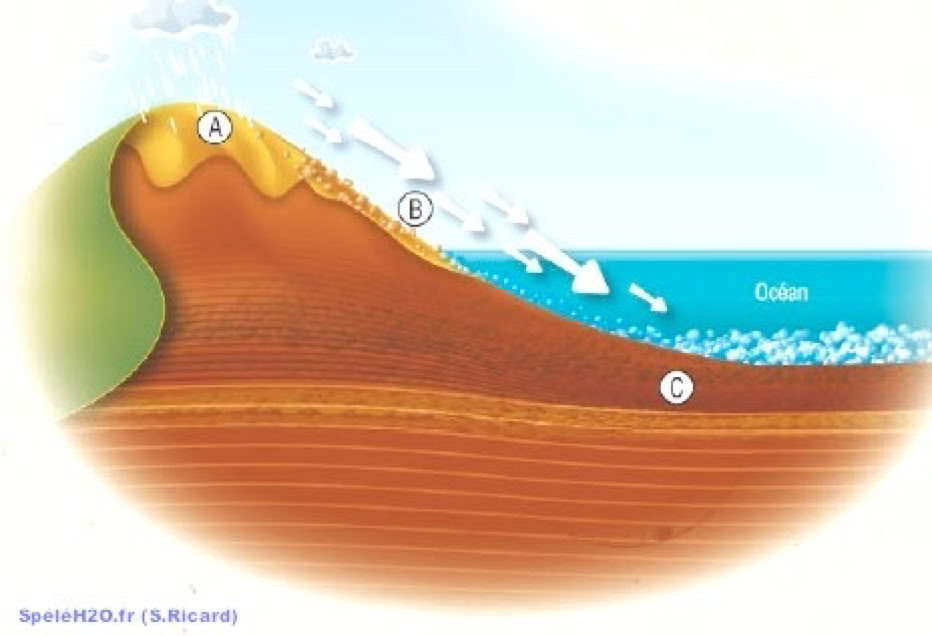

La pluie, le vent altèrent les roches en surface

Les résidus sont transportés dans les océans, lacs et rivières

Le dépôt de ces matériaux forment la couche sédimentaire

Clique sur «Tectonique»

Les matériaux de base subissent des conditions physico-chimiques de plus en plus variées par rapport à celles de leur dépôt. Avec l’augmentation de la température et de la pression, la roche calcaire se forme, un processus connu sous le nom de diagenèse. (Cliquez sur le schéma pour plus d’informations sur l’origine de la roche calcaire.)

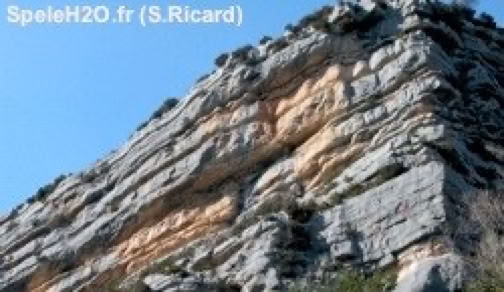

Un massif calcaire (La Pierre St Martin)

Les calcaires, majoritairement d’origine marine, sont des roches sédimentaires carbonatées constituées principalement de carbonate de calcium (CaCO3).

Les roches calcaires se sont formées au cours des temps géologiques, depuis plus de 350 millions d’années, voire 500 millions d’années pour les plus anciennes (Ère primaire), jusqu’au début de l’Ère tertiaire, soit 65 millions d’années, et pour les plus récentes, 25 millions d’années.

Un massif calcaire (Verdon)

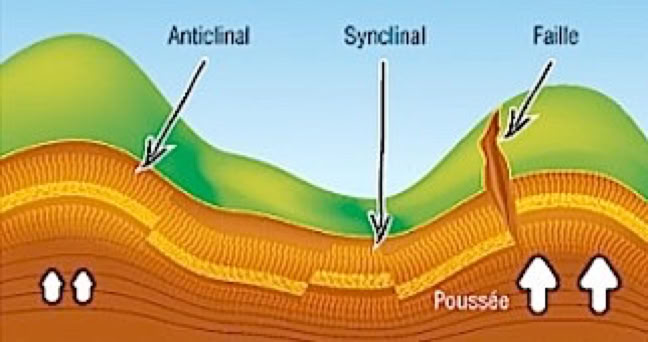

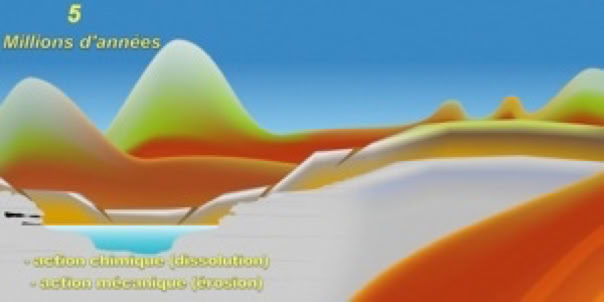

Les roches calcaires se sont déformées sous la pression de l’écorce terrestre, semblable à une liasse de feuilles de papier pressée de chaque côté.

Cela crée une série de bosses et de creux appelés anticlinaux et synclinaux, respectivement, qui sont des ondulations des couches de terrain pouvant être soit convexes, soit concaves.

L’apparition des continents et le soulèvement des montagnes entraîneront la formation de plusieurs massifs calcaires, entraînant des failles, des fractures et de nombreuses déformations.

Clique sur le schémas pour l’agrandir

Les roches calcaires se distinguent des autres roches fissurées, comme les granites, les grès et les basaltes, par leur solubilité notable dans l’eau chargée de gaz carbonique, un processus appelé dissolution. Ces eaux corrosives, en s’infiltrant dans les fissures du calcaire, créent des vides qui donnent naissance au karst.

Fissure dans calcaire

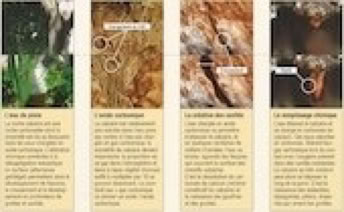

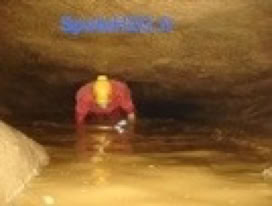

4 facteurs sont responsables du creusement des grottes et des gouffres (clique sur la photo pour l’agrandir et en savoir plus).

le mot karst provient du terme allemand, karst, désignant un plateau calcaire de Slovénie dont le nom slave est "kras".

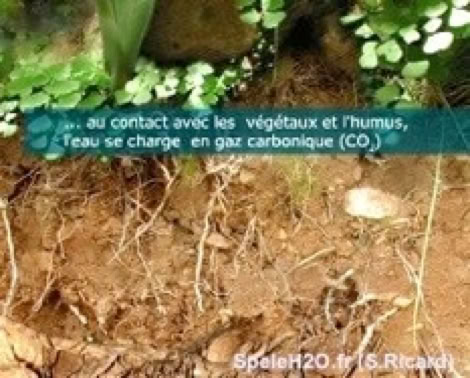

Le creusement des grottes résulte de l’attaque chimique du calcaire par les eaux de pluie, enrichies par le dioxyde de carbone atmosphérique et celui présent dans les couches superficielles du sol, formant ainsi l’acide carbonique (H2CO3).

Le calcaire est peu soluble dans l’eau pure, mais sa solubilité augmente considérablement lorsque l’eau contient du gaz carbonique. La concentration de ce gaz dans l’atmosphère et le sol (humus) est suffisante pour décupler ce pouvoir dissolvant.

L’eau de pluie s’écoule d’abord sur les végétaux, puis s’infiltre dans l’humus et les fissures des massifs calcaires.

le combiné eau + gaz carbonique va donner l'acide carbonique.

Clique sur la photo pour l’agrandir

L’eau riche en acide carbonique attaque le calcaire, et en quelques centaines de milliers d’années, elle érode et agrandit les fissures sur la surface des massifs calcaires. Ce processus de dissolution du carbonate de calcium conduit à la formation de gouffres et de grottes.

L’entrée du karst se trouve généralement dans les zones montagneuses au-dessus des vallées. La roche calcaire est omniprésente, sculptée et érodée par des fissures appelées lapiaz, qui deviennent visibles après la disparition de la couverture végétale.

Il existe des karsts recouverts de végétation, cachant la roche calcaire en dessous, appelés karsts couverts. (Cliquez sur la photo pour explorer les dessous du Karst).

Mise à jour : le 19/09/25

Page réalisée : T.Lamarque

Article : T.Lamarque, S.Ricard

Photos : S.Ricard, T.Lamarque,

Vidéos : T.Lamarque, P.Maurel, B.arfib

Infographie : P.Maurel, S.Ricard Spélé-H2O